(Mi artículo para el número 11 de la revista 'Pozo de letras'.)

El periodismo puede recuperar identidades perdidas. Cuando un periodista trabaja en ello, ¿acaso no reconstruye también su propia identidad? ¿Qué es lo que uno persigue cuando investiga y logra devolver a la vida al objeto de su investigación? ¿Cuáles son los procesos periodísticos y personales que pueden llevar a un profesional a tratar de indagar una historia durante años? A partir de mi propia experiencia —iniciada en este terreno hace casi dos décadas—, reflexiono sobre el poder de la memoria, capaz de rescatar del olvido aquellas historias y personajes que jamás debieron ser engullidos por la amnesia voraz. Así, en este texto se detallan los trabajos que llevé a cabo sobre un condenado a muerte, una capitana anarquista del ejército republicano español, una modelo enigmática, y el protagonista de una de las fotografías más célebres del siglo XX. ¿Qué buscaba yo en cada uno de aquellos rostros?

- EL secreto y el SILENCIO

No sé si fue temprano en la mañana, a media tarde, o ya en la noche. No lo recuerdo. Pero sí sé que fue un día de finales del año 2003, y también sé lo que escribí: “Las obsesiones se alojan en un punto entre el córtex y el entrecejo. Y yo tengo una agarrada al mío, con rabia, con dolor, con desesperación”. Había aporreado el teclado de mi computadora hasta sacarle esas dos líneas, las primeras de mi único libro, El silencio de Georg (RBA, 2005; Fondo Editorial de la UPC, 2013). Ese primer capítulo, que apenas tenía un puñado de frases, lo cerré con estas palabras: “No me atrevo a llamarme en voz muy alta, porque observo mi reflejo y dudo de si yo soy yo, o ya soy él, Heinz, que me devora desde ese punto”. Bien pensado, no era extraño que en aquel momento escribiera desde el territorio de la angustia. Llevaba demasiado tiempo metido en aquella historia. Una búsqueda: Heinz.

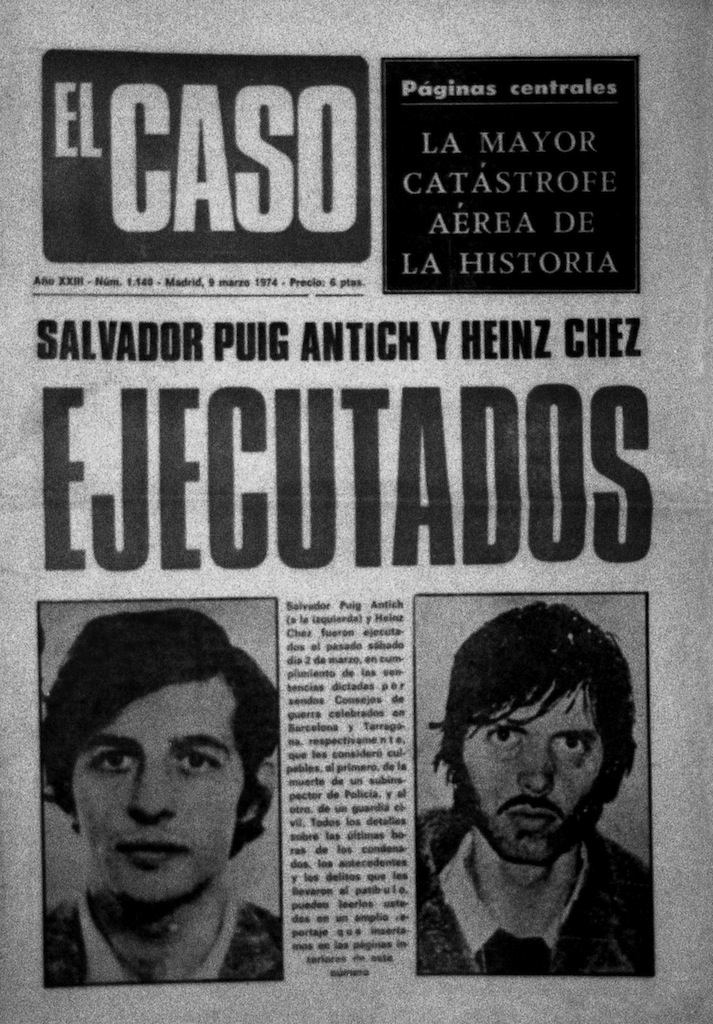

Todo había empezado cuando, tiempo atrás, me tropecé con la portada de El Caso, un periódico español sensacionalista, de marzo de 1974. “EJECUTADOS”. Ése era el titular, en mayúsculas, a gran tamaño, y en color rojo. Debajo, dos fotografías: a la izquierda, la de un joven anarquista catalán, Salvador Puig Antich; y a la derecha, la de un supuesto apátrida de origen polaco, llamado Heinz Ches. Estas eran las identidades de los dos últimos ejecutados a garrote vil de la dictadura franquista, un terrible método de origen medieval. Miré al hombre de la derecha, como pude haber mirado al de la izquierda; pero no, fijé mi atención en el rostro de la derecha. Y entonces, en silencio, formulé: “¿Quién sería aquel hombre?”.

'el caso', 9 de marzo de 1974. foto: el autor.

Me hice aquella pregunta en 1995. Entonces no supe que iba a tardar en responderla casi diez años —el libro lo acabaría publicando en 2005—. De haberlo sabido en aquel momento, seguramente habría salido corriendo en sentido opuesto. Pero no lo hice. Es más, aquella investigación se acabó transformando en una obsesión: tenía que averiguar, como fuera, quién era aquel Heinz Ches, al que habían condenado a muerte por matar a un guardia civil, y saber qué hacía en España. Más aún porque su caso tenía todo el aspecto de ser un crimen de Estado. Siempre se había dado por cierta la versión de que su ejecución fue utilizada para justificar la de Puig Antich, de carácter político. Aquellos días, la dictadura quería dar una lección de dureza. El grupo terrorista ETA había matado en un atentado al presidente del Gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, y el régimen pretendía demostrar que igual se ejecutaba a un preso político que a uno común. Muerte para todos.

Durante todo el tiempo que duró mi investigación, intenté encontrar a decenas y decenas de personas: por supuesto, a todos los testigos del caso; a sus abogados; también a los funcionarios de la prisión y a los presos que compartieron su reclusión; a los que le acompañaron en sus doce últimas horas de vida; a los jueces que le condenaron a muerte; a algunos de los ministros del Gobierno del dictador Francisco Franco; o a sus familiares —allá donde estuvieran, si es que los tenía—. Cualquier nombre fue válido en mi búsqueda. No di con todos, pero sí con muchos. No resultó fácil. Pleiteé contra la administración militar del Estado, para acceder al sumario de su proceso judicial. Rastreé cientos de documentos. Me planteé montones de hipótesis. Viajé miles de kilómetros. En resumen, en aquel asunto, pegada a esa investigación transformada en obsesión, se fue una parte de mi vida.

Todas esas acciones no tenían otro sentido que la búsqueda de una identidad, la de aquel hombre, que se había llevado en silencio su enigma —¿de verdad era quien decía ser?— a la tumba. ¿O era que yo desmenuzaba su silencio para reconstruirme? Porque, ¿qué es lo que busca un periodista cuando investiga, desvela, recuerda o devuelve a la vida al objeto de su investigación? ¿Acaso no acaba uno mismo formando parte de ese proceso?

Cuando comencé a escribir aquella historia, y aún no tenía siquiera ese título, El silencio de Georg, supe que la única manera de narrar su búsqueda, la única verdaderamente honesta, sería en primera persona. Solo así conseguiría que el lector me acompañara, dudara junto a mí, encontrara nuevas pruebas, se equivocara, sufriera mi desaliento, o sintiera un éxtasis al dar con un testigo perdido. El resultado de aquel viaje al fondo de las obsesiones y del olvido —porque aquel Heinz Ches era uno de esos olvidados de la historia— fue la obtención de una identidad. La suya, la de aquella víctima de un crimen de Estado, y la mía, la del buscador. Acabó resultando que el Raúl Riebenbauer que apareció por el otro extremo del túnel era alguien distinto al que entró en él. Alguien convencido, desde ese momento, de la importancia que tiene la recuperación de vidas perdidas. Un cambio irreversible.

- EL PODER DE LA MEMORIA

No tengo ninguna duda de que el periodismo, especialmente cuando rastrea con empeño un suceso del pasado, es capaz de evitar que las identidades se disuelvan en el olvido, que las devore la amnesia colectiva. Un magnífico ejemplo ocurrió en 2011, en el vecino Ecuador. Entonces se presentó un trabajo de investigación excepcional. Se trataba del largometraje documental Con mi corazón en Yambo, de la joven directora María Fernanda Restrepo. En él, la cineasta buceaba en su propia historia familiar para indagar en la terrible desaparición, en 1988, de sus dos hermanos, Andrés, de 14 años, y Santiago, de 17, a manos de un terrible cuerpo policial, el SIC-10. Unos meses atrás, en el transcurso de una entrevista, pude preguntarle a María Fernanda Restrepo por la finalidad de una investigación como la suya, en la que no existía la más mínima distancia emocional entre la investigadora y el objeto de la búsqueda. No dudó: “Para elevar el mensaje del poder de la memoria, para mantenernos vivos, el no-olvido contra los crímenes, para no permitir que, nunca más, casos como estos sucedan”.

Algo así, luchar contra la amnesia, es lo que hace el periodista y fotógrafo español Gervasio Sánchez. Como reportero gráfico, ha estado en buena parte de los conflictos armados de las últimas tres décadas. También en la guerra de los Balcanes. Hace poco tiempo regresó a la ciudad de Sarajevo —devastada durante un largo asedio en los años noventa—, y escribió en su perfil en Facebook: “Nunca olvidaré lo que vi y sentí en esta ciudad entre 1992 y 1995. Por eso sigo cuerdo a pesar de todo. Porque sigo viendo a las víctimas como seres humanos y no con números. Porque me sigo emocionando. Me voy a la calle a ajustar las cuentas con los fantasmas del pasado. Sufrir para no mentir a los que me pregunten sobre el horror. La memoria y la conciencia son lo único que me quedan ante la ignominia y la mentira”.

tumbas de nalena skorupan y mirsada demirovic. foto: gervasio sánchez.

Coherente con ese ejercicio de memoria y conciencia, el fotógrafo publicó unos días después de su llegada a Sarajevo este tuit: “He visitado la tumba de Nalena Skorupan. Tenía 81 días cuando murió el 6 de enero de 1994. Nació huérfana. Su padre murió combatiendo”. Gervasio Sánchez conoció aquella historia en vivo, cuando ocurrió, en plena guerra. Supo entonces que un proyectil cayó en la casa de Nalena, acunada por su tía Mirsada Demirovic, y que esta quedó decapitada. El fotógrafo fue al día siguiente al hospital y vio el rostro quemado de la pequeña. Lo capturó con su cámara, ennegrecido por el impacto de la metralla, mientras una mano le acariciaba apenas la cabecita. Un médico le mostró una radiografía y le dijo que eran heridas superficiales. La verdad es que Nalena estaba muy grave. Falleció dos días después.

Y aunque aquello ocurrió hace ya 19 años, Sánchez se resiste al olvido: “Lo primero que hago cuando regreso a esta ciudad es llevar flores a su tumba”. Lo hace desde hace años. Es más, en 2003 le acompañaron en este ritual su mujer y su hijo de cuatro años. La reconstrucción de la historia de Nalena y la recuperación de su memoria le permiten ajustar cuentas con esos fantasmas del pasado —como dice él— y enfrentarse a la idea de que lo que no se nombra, acaba por no existir. “Nalena Skorupan. Nalena Skorupan. Nalena Skorupan. Nalena Skorupan, Nalena Skorupan...”, parece querer decirnos.

Algo así me ocurrió en la investigación sobre aquel hombre ejecutado bajo la supuesta identidad de Heinz Ches. Algo me impelía a traerlo del territorio del olvido. Este no fue el único ser humano al que yo no conocía y al que trataría de encontrar en una búsqueda inexplicable desde un punto de vista racional.

- UNA MIRADA CON AUTORIDAD

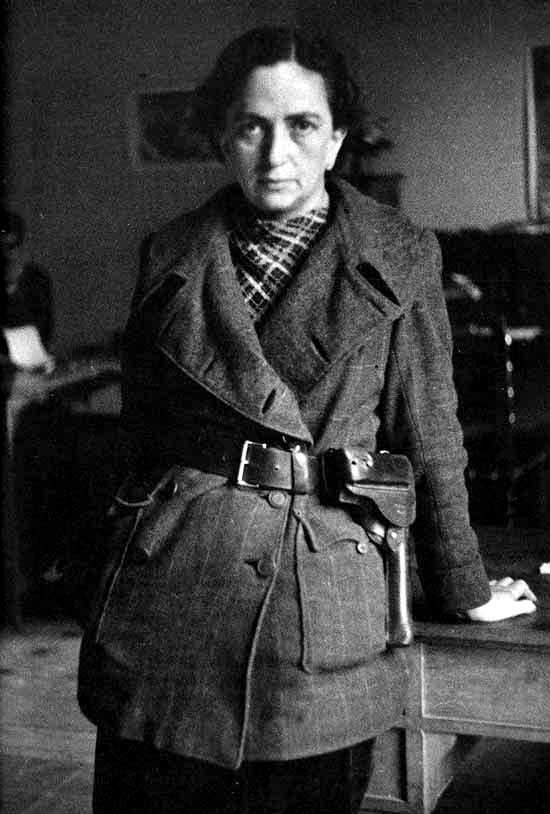

Así fue también en 1995, cuando me encontré con una nueva fotografía que me atrapó. En ella se podía ver a una mujer, de una edad difícil de precisar. Quizá rondaba los cuarenta años, o unos poco menos. Vestía una chaqueta cruzada, cerrada en su cintura con un ancho cinturón negro con hebilla metálica, del que pendía su arma enfundada. La fotografía se había tomado en una especie de despacho y la mujer estaba apoyada en un escritorio, ligeramente inclinada hacia atrás. Me impresionó su mirada, profunda, grave. Percibí en esos ojos oscuros que tenía autoridad. O eso creí ver. La imagen, en blanco y negro, había sido tomada por un gran fotoperiodista catalán, Agustí Centelles, en plena Guerra Civil Española (1936-39). En el pie de foto solo pude leer el año: 1936. No decía nada acerca de su identidad. Me quedé hipnotizado durante un buen rato. Y volví a hacerme esa pregunta que siempre me lleva a otro lugar: “¿Quién sería aquella mujer?”.

mika feldman de Etchebéhère. foto: agustí centelles (1936).

Tardé muchos años en recuperar aquel asunto, porque la búsqueda del hombre que había sido ejecutado lo inundaba todo. Pero cuando esta acabó, resurgió el deseo de averiguar algo sobre aquella mujer de mirada poderosa. En la primera fase de simple documentación supe que podría tratarse de una diputada socialista, Margarita Nelken. Di con «mi» imagen en algún libro en el que se contaba la historia de Nelken. Si era así, ¿por qué no lo había escrito el fotógrafo, por qué era un rostro sin nombre? Lo cierto es que la respuesta a ello era en si misma una historia rocambolesca.

Cuando acabó la Guerra Civil, Agustí Centelles salió exiliado del país. Llevaba consigo sus fotografías y negativos. Quería salvar no solo su obra, sino también a muchos de los hombres y mujeres del bando republicano a los que había retratado. Venían tiempos oscuros, y ese material podía convertirse en un archivo de identificación para los represores. Después de varias peripecias, aquella maleta acabó en la casa de una familia francesa, que se comprometió a guardarla. Y así fue durante décadas. Centelles no recuperó aquellas fotografías y negativos hasta varias décadas después, ya muerto el dictador Franco. Una vez en sus manos, intentó devolverle el nombre a muchos de los protagonistas de sus imágenes, pero no siempre lo logró. La memoria, el olvido. Este había sido uno de esos casos. Así me lo explicaron sus hijos, Sergi y Octavio Centelles. Su padre no recordaba bien quién era aquella mujer.

¿Era pues un rostro sin identidad? ¿O se trataba de aquella diputada socialista? En realidad, ni lo uno, ni lo otro. La respuesta era otra y más sorprendente: la imagen pertenecía a la anarquista argentina Mika Feldman de Etchebéhère, la mujer que tuvo el más alto rango en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Acompañada de su marido, Hipólito, había llegado a España para sumarse a la lucha contra el fascismo. A la muerte de su pareja —que falleció en la primera batalla—, ella se hizo cargo de la columna anarquista que aquel dirigía. La respuesta del enigma de aquella mirada estaba resuelta. Efectivamente, aquella mujer de rostro duro e impenetrable tenía dotes de mando. “La capitana”, así era conocida. La información se la proporcioné a los herederos de Centelles, la unieron al negativo, y desde ese momento tuvo la identidad correspondiente. En aquel punto, aquella historia quedó guardada en un cajón. Con ella descubrí que los procesos de investigación no siempre acaban en una publicación.

- ELSA, O EL TIEMPO SUSPENDIDO

Aún no lo sabía, pero aquel mismo año 1995 me iba a encontrar con una nueva incógnita agazapada tras una tercera fotografía. En ella, una mujer joven aparecía entre las sombras, semidesnuda, desafiante. También era en blanco y negro. El título decía: “Elsa, 1962”. Y era obra de Leopoldo Pomés, uno de los fotógrafos y publicistas españoles más destacados de las últimas décadas. Me fascinaba no solo su belleza; también estaba ahí una pregunta doble que no pude dejar de hacerme desde el primer momento: “¿Quién sería aquella mujer, y qué habría sido de su vida, la real, desde que aquella fotografía detuvo el tiempo?”.

'elsa'. foto: leopoldo pomés.

Me decidí a trabajar en este asunto en cuanto aparqué el de la capitana Feldman. Entonces viajé a Barcelona desde mi ciudad, Valencia. Bajé del tren en la estación de Sants. Subí por la avenida Josep de Tarradellas y entré en un estudio publicitario. Me encontré con un hombre de 77 años. Era Leopoldo Pomés. Estaba intrigado por mi curiosidad. Atravesamos varias estancias grandes, de aspecto industrial, hasta llegar a un despacho. En un momento determinado, se sentó frente a la pantalla de su computadora, manipuló el mouse, me miró, me hizo un gesto para que me acercara, y me dijo: “Mira”. Y entonces vi los ochenta y siete contactos escaneados de las fotografías que tomó de una modelo. Era ella. Ochenta y siete veces ella. También estaba el retrato que yo conocía, y que me había llevado hasta allí. Se me encogió el estómago al encontrarme con aquella mujer en ese espacio tan íntimo para un creador: su archivo. Pomés solo recordaba que se llamaba Elsa. Y que era alemana. Apenas nada más. Años atrás, en un traslado de su estudio publicitario, había perdido las fichas de las modelos que trabajaron para él, y con ellas cualquier posibilidad de seguir su rastro.

Y ahí estaba yo, preguntándome: “¿Vivirá Elsa? ¿Dónde? ¿Y qué será ahora: una campesina en la Alemania profunda, o estará presa por algún crimen? ¿Habrá continuado su carrera de modelo?”. Y la cuestión más importante: “¿Qué pintaba yo en todo aquello?”. En ese momento de mi vida, en el que apenas había conseguido salir de la espiral obsesiva del caso de Heinz Ches, decidí dejar dormir también este asunto en un cajón. Supe con claridad que no tenía la fortaleza para dedicar los siguientes tres, cuatro, o cinco años de mi vida a averiguar quién era aquella mujer. Por el momento, esta fijación mía por el pasado, las identidades, y la fotografía tenía una resultado dispar: una identidad recuperada, dos proyectos durmientes.

- RIGOR: DESTRUIR PARA CONSTRUIR

No siempre una investigación periodística tiene como resultado la reconstrucción o recuperación de una identidad. En ocasiones, puede ocurrir precisamente lo contrario. Fue el caso de una búsqueda que llevé a cabo junto al periodista Hugo Doménech, entre 2004 y 2007, y que acabó tomando la forma de un largometraje documental: La sombra del iceberg (Dacsa Produccions, 2007).

El planteamiento inicial de aquel trabajo fue aproximarnos a una de las fotografías más célebres de la historia: la del miliciano republicano que cae supuestamente muerto en plena Guerra Civil Española. Según la versión oficial, había sido tomada por Robert Capa el 5 de septiembre de 1936, en una pequeña localidad de la provincia de Córdoba, al sur del país. A lo largo de los años, había recibido diversos títulos: Falling soldier, en inglés, o Muerte de un miliciano o El miliciano muerto, en español.

'la sombra del iceberg' (2007).

Nuestra investigación arrancó con una simple pregunta: “¿Era realmente la fotografía de una muerte en el momento de producirse?”. ¿Por qué esa pregunta y no otra? La respuesta estaba en una polémica que se había iniciado en 1975. Aquel año Philip Knightley publicó el libro The first casualty, donde O.D. Gallagher, un corresponsal que habría coincidido con Capa en aquella guerra, aseguraba que el fotógrafo le había confesado que aquella imagen fue el resultado de una puesta en escena.

Para tratar de comprender aquella inmensa fotografía, uno de los muchos aspectos sobre los que investigamos de forma rigurosa fue el de la identidad de su protagonista, el miliciano. Robert Capa, acompañado por su compañera —la también fotógrafa Gerda Taro—, le había capturado con su Leica en 1936. Durante varias décadas nadie supo decir quién era aquel hombre cuya caída se había transformado en la representación universal de la muerte y del horror de la guerra.

Fue el día 1 de septiembre de 1996, unos días antes del 60º aniversario de su realización, cuando el periódico británico The Observer publicó un artículo que tuvo un eco planetario: se había identificado a aquel miliciano como Federico Borrell García. La periodista que firmaba la información, Rita Grosvenor, aseguraba que un español llamado Mario Brotons había dado con su identidad. Aquella revelación cerró el círculo de la versión oficial sostenida por Richard Whelan, biógrafo oficial de Capa y albacea de su obra en el International Center of Photography de Nueva York: si el miliciano era Federico Borrell, y este había muerto en la batalla —algo que sí ocurrió—, eso quería decir que aquella fotografía sí había capturado la muerte en el momento de producirse. Polémica zanjada. Pero, ¿todo era como se decía?

En realidad, el asunto de la identificación había arrancado un tiempo antes del artículo de Grosvenor. Mario Brotons era un historiador aficionado que había nacido en la ciudad de Alcoi (Alicante), en el sudeste español. Él mismo había luchado como miliciano republicano en la Guerra Civil Española, en el frente de Córdoba, donde se suponía que Robert Capa había tomado la fotografía. Esta información le hizo pensar que el protagonista de la célebre imagen podría ser un alcoyano como él. Fue un poco más allá y tuvo la idea de que se trataba de un miembro de la familia Borrell. Con ese pensamiento se fue a visitar a la viuda de Evaristo Borrell, el hermano menor de Federico, y le mostró una reproducción de la fotografía que había tomado Capa —una imagen, todo sea dicho, con una escasa definición en la zona del rostro—. Aquella mujer, que en realidad no había visto a su cuñado durante 59 años, sorprendentemente no tuvo dudas: sí, para ella, aquel miliciano era Federico Borrell García.

A comienzos del año 1995, Mario Brotons estaba a punto de publicar su libro de memorias Retazos de una época de inquietudes. De manera significativa, escogió para la carátula la fotografía de Capa. A última hora, añadió un encarte en el libro, una hoja suelta, cuyo contenido no reveló a nadie, ni siquiera a su familia. Aquel texto contenía una bomba informativa desde su titular: “La fotografía de la Guerra Civil mundialmente más difundida. La muerte de un alcoyano”. Brotons no sólo apuntó que el miliciano era un alcoyano. Dio un paso más al asegurar que, en aquel lugar y aquel día de batalla, sólo hubo “un muerto, en singular”, y que este era Federico Borrell García. Ya tenía un nombre. “La fotografía, la escena, ha hecho historia”, concluyó. El 10 de junio de ese mismo año, apenas dos meses después de la publicación de su libro, Brotons murió a los 73 años, sin saber que su afirmación se convertiría en una verdad histórica. Pero, ¿era cierta?

Todo esto es lo que conseguimos averiguar en los comienzos de nuestra investigación. A partir de aquel punto, trazamos dos caminos en la búsqueda: debíamos acceder al entorno de Mario Brotons, para saber hasta qué punto sus indagaciones eran sólidas; además —pensamos—, necesitábamos que un experto en anatomía forense nos ayudara a dilucidar si realmente Federico Borrell García era el miliciano de la fotografía de Robert Capa.

Orestes es el hijo de Mario Brotons. No resultó difícil dar con él en Alcoi, ni conseguir que aceptara participar en el documental. En las primeras conversaciones que tuvimos, previas al rodaje, expresó su disconformidad respecto de las revelaciones de su propio padre, y más aún respecto del uso que hicieron de ellas en el International Center of Photography. Esta institución había sido creada por Cornell Capa, el hermano de Robert, para preservar el legado de su obra, y llevaba desde los años setenta intentando apagar los fuegos de la polémica. En el rodaje del documental, Orestes Brotons, el hijo del hombre que había asegurado descubrir la identidad del miliciano de Capa, fue rotundo:

—¿Su padre tenía la certeza absoluta de que el miliciano de la fotografía de Robert Capa era Federico Borrell? —le planteamos, sin rodeos.

—Certeza absoluta, lo que se dice certeza histórica, no. Tenía simplemente intuición personal. Él, a pesar de que sí quería que fuese, sí se lo creía, sabía que no era suficiente. Sabía distinguir entre lo que es un convencimiento, lo que es la presentación de un libro local, y lo que es una realidad histórica. Son dos cosas distintas.

—¿Y la certeza? ¿No la llegó a tener nunca?

—No, histórica no.

No se podía decir de manera más clara: Mario Brotons tuvo una simple “intuición personal”. Fue así como se atribuyó la identidad de un icono del siglo XX.

- LA AUTOPSIA DEL MILICIANO

Pero esta averiguación no bastaba. Precisábamos la ratificación de la ciencia. Fernando Verdú, jefe del Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Valencia (España), es uno de los mayores expertos del país. Durante aproximadamente un año y medio colaboró en nuestra investigación y analizó todos los detalles de la imagen de Capa y los diversos materiales que fuimos obteniendo.

Con la autorización de Empar Borrell, la sobrina nieta de Federico, escaneamos con la máxima resolución sus imágenes en el archivo familiar. En paralelo, accedimos a la copia vintage más nítida que existe de Muerte de un miliciano. Se encuentra en el Museo de la Guerra Civil, en la ciudad de Salamanca (España). Además recopilamos otras fotografías tomadas por Capa aquel 5 de septiembre de 1936, en las que se podía apreciar al mismo miliciano de camisa blanca desde distintos ángulos.

A partir de este material gráfico, Fernando Verdú llevó a cabo un exhaustivo estudio anatómico-forense. La pregunta a la que debía responder era sencilla: “¿Era Federico Borrell el miliciano de la fotografía de Robert Capa?”. Y lo hizo: “Inicialmente, la impresión, después de haber estudiado todas las características, es que no es la misma persona”.

federico borrell, 'la sombra del iceberg' (2007).

Para ello, desmenuzó la anatomía de ambos personajes, el miliciano y Borrell:

1) Diástasis o separación de los dientes incisivos: “En las fotografías correspondientes a Federico se observa esa separación de los dientes”. Sin embargo, el forense no detectó ese rasgo en ninguna de las imágenes del miliciano: “Aunque no hay un enfoque frontal, está en una posición en la que sí que tendría que verse”.

2) La comisura de los labios: “Es una comisura más cerrada, más en uve”, en el caso de Borrell. “Más cuadrada”, en el miliciano.

3) El pabellón auditivo: la oreja de Borrell “es ligeramente más redondeada. Lo más importante es que, a la hora de tomar contacto con la línea del rostro, tiene una separación en forma de pedúnculo”. Por contra, la oreja del miliciano “es más puntiaguda. El lóbulo está prácticamente pegado a la cara”.

4) Las manos y dedos: la de Borrell “es más redonda, menos fibrosa, más joven”. No así, en el otro caso: “La mano del miliciano, que está empuñando el fusil, tiene unos dedos más robustos, más estilizados, más fuertes”.

5) El paso del tiempo: el forense comparó una imagen de Federico Borrell, datada en 1934, con otra de la serie del miliciano, de 1936. “Éste es un muchacho de 22, 23, o 24 años...”, dijo refiriéndose a la fotografía de Borrell. “Mientras que dos años después”, en la del miliciano, “nos encontramos con lo que se conoce como un hombre hecho y derecho”, bien entrado en la treintena. Una velocidad de envejecimiento imposible, a juicio de este experto.

Después de su estudio, su conclusión fue firme: “Estoy convencido moralmente de que se trata de dos hombres diferentes”.

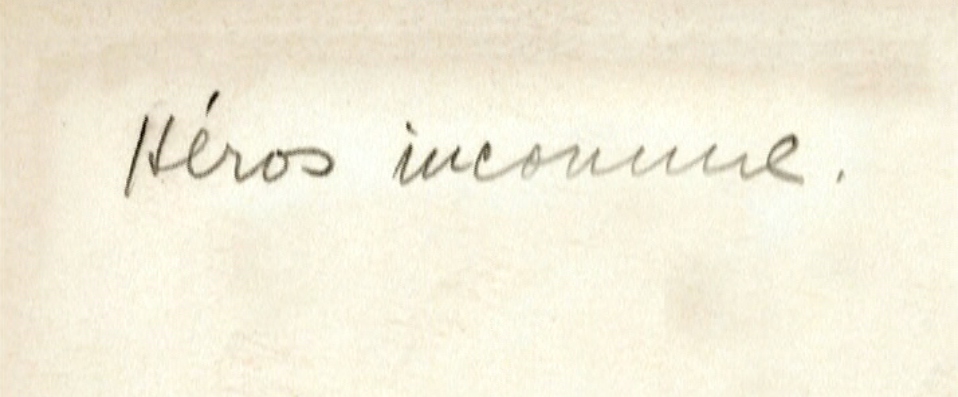

'muerte de un miliciano' (reverso), archivo de salamanca (españa).

En el reverso de la copia de Muerte de un miliciano del archivo de Salamanca, se puede leer una anotación a lápiz, en francés: “Héros inconnue”. Quizá lo escribió alguien en los años treinta. Así vuelve a ser desde 2007. Un héroe desconocido.

En realidad, en nuestro deseo —el de Hugo Doménech y el mío— habría estado conseguir la reconstrucción de la identidad del miliciano. Nuestro objetivo no era destruir la existente. Fue el ejercicio del rigor el que le devolvió el anonimato. El intento posterior de averiguar de quién se trataba se reveló como imposible. Lo cierto es que las investigaciones periodísticas no siempre consiguen todos sus objetivos.

Resulta sorprendente la resistencia de las sociedades a aceptar los cambios, más aún si estos están relacionados con alguno de sus iconos. A pesar de la repercusión de la investigación de La sombra del iceberg tras su paso por festivales y su estreno en salas de cine en España, solo hay que teclear en un buscador para toparse con algunos ejemplos de esa rigidez: “Conocida también en idioma inglés como Loyalist Soldier, Falling Soldier o Loyalist Militia, la fotografía mostraba la muerte de Federico Borrell García, un miliciano anarquista, durante la Guerra Civil Española”. (Wikipedia, entrada sobre Muerte de un miliciano.) “Federico Borrell García El Taino (3 de enero de 1912-5 de septiembre de 1936) fue un anarquista español que luchó en la Guerra Civil Española en las milicias de la CNT y que es mundialmente conocido por haber sido retratada su muerte en combate por el fotógrafo Robert Capa en la instantánea Muerte de un miliciano”. (Wikipedia, entrada sobre Federico Borrell.)

Quizá no debamos olvidar, en este juego de identidades alteradas, que en realidad Robert Capa nunca existió. Había sido creado poco antes de ese viaje a la España en guerra por la fotógrafa alemana Gerta Pohorylle y el húngaro André Friedmann. Ellos se inventaron a un intrépido fotorreportero norteamericano, y crearon el copyright “Photo Capa”. De esa manera, consiguieron triplicar el precio de venta de sus fotografías. André se transformó en Robert Capa, y Gerta, en Gerda Taro.

¿La identidad es quien uno es, quien uno dice que es, o lo que dicen otros que uno es? ¿O quizá sería más preciso decir que la identidad es más bien lo que uno no es? Porque la pregunta “¿Quién soy?”, esa que la humanidad se hace desde su existencia, parece incontestable, aunque uno puede trazar el límite de lo que no es, para dibujar su identidad.

Hace algunos años, al hablar de esta fijación mía por reconstruir identidades, alguien me describió como “un voyeur de almas”. Es probable que tuviera razón. Puede ser que dentro de un año, tres, o cinco logre responder a la pregunta que me hago cada vez que comienzo un proyecto de investigación —siempre hay uno en marcha—: “¿Quién es esa persona?”. Y la más importante: “¿Quién soy yo?”.